私が小学生の頃、先生から便をマッチ箱に入れて学校に持ってくるように言われ、便の検査が行われました。当時は、寄生虫を調べるためで、寄生虫かその卵がいた場合、それを駆除する薬を飲まされたと記憶しています。その当時、先生から便を持参するように言われると、私は前の晩から困りました。水洗便器のない時代なので、普段のようにくみ取り式の便器で用を済ませると、便は深い穴の暗闇に落ちてしまって採れません。便をわずかに採るためには、新聞紙を敷いて、そこにお尻を出して便をすることになります。私は便秘症ではありませんでしたが、敷いた紙の上にはどうにも便が出せません。当日の朝になって試してみましたが、やっぱりそれでは便が出ないのです。

私は泣きそうになって、「便が出ない。先生が必ず持ってくるように言っていた。どうしよう」とうろたえました。すると、父が便所に行き、父の便をマッチ箱に入れて出てきました。そして、「これを持って行きなさい」と私に差し出したのです。私は喜んでマッチ箱をランドセルに入れて学校へ向かいました。

亡き父には謝りたいことはたくさんあるのですが、この一件でもいまだに「ごめんなさい」という気持ちです。

同じく小学校低学年の頃の、ゾクッとする忘れられない思い出があります。教室での私の席は左側が窓に接していて、前から7番目でした。私のすぐ右側の列で1つ前の席には、可愛い女の子が座っていました。私が正面に立つ先生の姿を見るには、いつもその女の子の後ろ姿が視野に入ります。

ある日の授業中、私はその子の後ろ姿を見て、「わ!」と大きな声をあげてしまいました。椅子に座った彼女の短いスカートの裾から素足にかけて、長い紐がゆらゆら動いているのが見えたのです。寄生虫のサナダムシだと思います。

すぐに先生が彼女のところに来て、手にした紙でその虫をつかんで引っぱったと思ったら、「あ、切れた」と言いました。“紐”の長さは20センチくらいはあったと思います。一瞬、教室は大騒ぎとなり、彼女は泣き出し、保健室に連れて行かれました。先生は「静かに!」と騒ぎを収め、授業が続けられます。彼女は、授業の合間の休み時間になって、何事もなかったように戻ってきました。

便の検査では、細菌を調べる場合があります。調理従事者には感染防止の点からそれが義務付けられ、腸管出血性大腸菌O157、赤痢菌、サルモネラ菌など、感染症を起こす細菌が検出されれば、調理はできません。

■現在の便潜血反応の検査法は日本人医師が開発

便の色が黄色であっても、ごくわずかに血が混じることがあります。出血があるかないかの検査を「便潜血反応」と呼びます。陽性の場合は、「どこからの出血なのか」が問題です。

胃や十二指腸については、内視鏡かエックス線造影検査で調べます。もし、胃や十二指腸に問題がなければ、大腸からの出血が疑われます。便潜血反応は、大腸がんスクリーニング検査としても使われていて、2日間(2回)のうち1回でも陽性なら、大腸の内視鏡検査が勧められます。

もちろん、潜血が陽性でもがんとは限りません。大腸ポリープ、大腸憩室出血、潰瘍性大腸炎などの場合もあります。逆に、便潜血反応が陰性でも大腸がんが潜んでいることがあり、まったく安心というわけではありません。大腸の内視鏡検査では、大腸に便がない状態にしなければなりません。そのため、2日ほど前から下剤などの前処置が必要です。

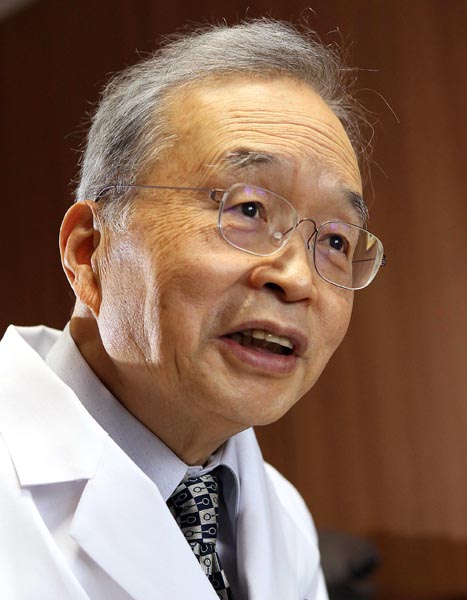

昔の便潜血反応では、食べた肉などに含まれる動物の血液が便に混じると、陽性になっていました。しかし、弘前大学(当時)の斎藤博先生(青森県立中央病院消化器内科医療顧問)が、自分の体から血が出ている場合にのみ陽性となる「免疫学的便潜血反応」を世界で初めて開発し、これが現在の検査法になっています。

近年、日本では胃がんは減っていますが、大腸がんは増えています。早期に見つけるためにも、まずは便潜血反応の検査が大切です。