ご臨終に間に合った、間に合わなかった。死に目に会えた、会えなかった……。

「ほら、あなたが来るのを待っていたのよ」

「間に合ってよかったね。○○ちゃんだよ、お父さん」

血圧が下がって意識がない患者さんに、ご家族は話しかけます。間に合ってホッとして、間もなくご臨終になり、皆さんは泣き崩れます。

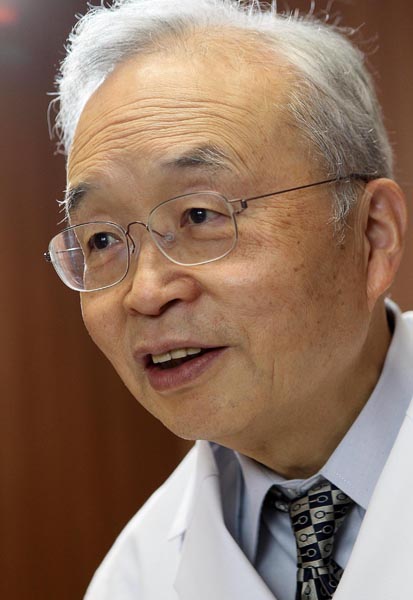

これまで私は2000人以上の患者さんをみとりました。

「今、息子がこちらに向かってもうすぐ着くのです。間に合うでしょうか?」と言われたことは、何回も何回もありました。やっと病院にたどり着いて間に合った方、「先ほどまで息をしていたのに」と言われ愕然とされる方、白い布で覆われている姿を見て肩を落とされる方もいらっしゃいました。大急ぎで来られて、最期に間に合って、患者さんが分かってくれたり、何か話してくれるならよいのですが、最期の直前は昏睡状態が多いのです。意識がないのに、分かってももらえないのに、「間に合う」ということはそんなに大切なことなのかと考えることもありました。

後々になって「俺は親の死に目に会えなかった」と悔やまれる方もおられます。がんの告知をしていなかった時代に、患者さんから「先生、最期を先生にみとっていただいたら本望です。先生お願いします」と言われ、当直医がいても何夜も病院に泊まったこともありました。

確か1980年ごろ、私の娘と息子が小学生の時に下村湖人の「次郎物語」という映画を池袋の劇場へ見に行ったことがあります。記憶が定かではなく間違っているかもしれないのですが、物語の序盤にこんな場面があった覚えがあります。

母親の体が弱かった次郎は、お浜の家に預けられ育ちます。お浜が次郎に話す昔話です。

「お釈迦様が亡くなる時、すずめはいち早く駆け付けた。だから今でもお米が食べられます。ツバメは白いシャツやえんび服のおしゃれをするために駆け付けるのが一番遅くなりました。お釈迦様は『そんなにおしゃれが好きなら、虫でも食うておれ!』と言われました。それでツバメはいまでも虫しか食べられなくなった……」

私はなんとなくこの場面がずっと頭に残っていました。臨終に間に合った、間に合わなかった、それがこの話に重なっていたのかもしれません。

■最近はいざとなってから蘇生術を行うことはほとんどない

まだ携帯電話がない時代のことですが、何日もずっと一緒に病室で寝泊まりしていた方が、病院の近くの食堂に行っていたわずかな時間に患者さんが息を引き取り、とても残念がっていらしたことを覚えています。入院していた私の父(当時96歳)は、ある日の夕方に嚥下性肺炎を起こし、翌朝に駆け付けた時はもう冷たくなっていました。

私の母(当時95歳)は食事が取れなくなり、入院中のある日、次第に血圧が下がって意識もなくなりました。その晩は私が隣に寝ましたが、翌日の夕方に「今晩は大丈夫だろう」と、一家でタクシーに乗って帰宅している最中に病院から連絡がありました。すぐに引き返しましたが、着いた時はすでに息を引き取っていました。

最近は、がんの末期で入院された場合、いざとなってから蘇生術を行うことはほとんどないという印象です。点滴は行っていても、強心剤や昇圧剤を使うような場合も少ないと思います。それでも、間に合った家族から「父は意識がなくなっていましたが、がんばって息をして、私が着くのを待っていてくれました」と言われたのを聞きました。

それぞれの人生です。終末期も、最期の瞬間も、その時の思いもさまざまです。死ぬ瞬間にその場に居なかったからといって、それほど後悔されなくともよいのではないかと私は思います。“その瞬間”に立ち会うことが難しい場合も多いのです。

■本コラム書籍「がんと向き合い生きていく」(セブン&アイ出版)好評発売中

がんと向き合い生きていく

家族が「最期の瞬間」に立ち会うことが難しい場合も多い